文献信息:Chen Y, Zhang T, Kang Z, et al. Realizing precise ion separation in polyamide nanofiltration membranes via stage control reactions [J]. Science Advances, 2025, 11(35): eady9938.

1. 研究背景 纳滤(NF)膜在水处理、资源回收(如盐湖提锂)等领域具有重要应用。传统的薄层复合聚酰胺(TFC PA)膜在界面聚合(IP)过程中存在单体反应难以调控、结构单一等问题,导致“渗透性-选择性”之间的权衡效应。尽管已有多种方法(如引入中间层、添加剂、后处理等)尝试优化膜结构,由于单体反应活性和扩散能力的差异,难以实现对反应顺序和相对含量的精确控制,从而限制了膜结构的精细调控与分离性能的进一步提升。

2. 创新点 本研究借鉴无机化学中"均匀沉淀"调控的理念,利用第一单体在反应过程中原位生成的 H+作为触发剂,实现了第二单体的受控释放,从而实现了双水相单体反应顺序与相对量的精确调控,有效突破了传统NF膜通量与选择性的权衡限制。该策略制备的膜表现出优异的渗透性,并能够在超高盐浓度环境(Mg/Li = 50,20,000 ppm)下实现高效离子分离。

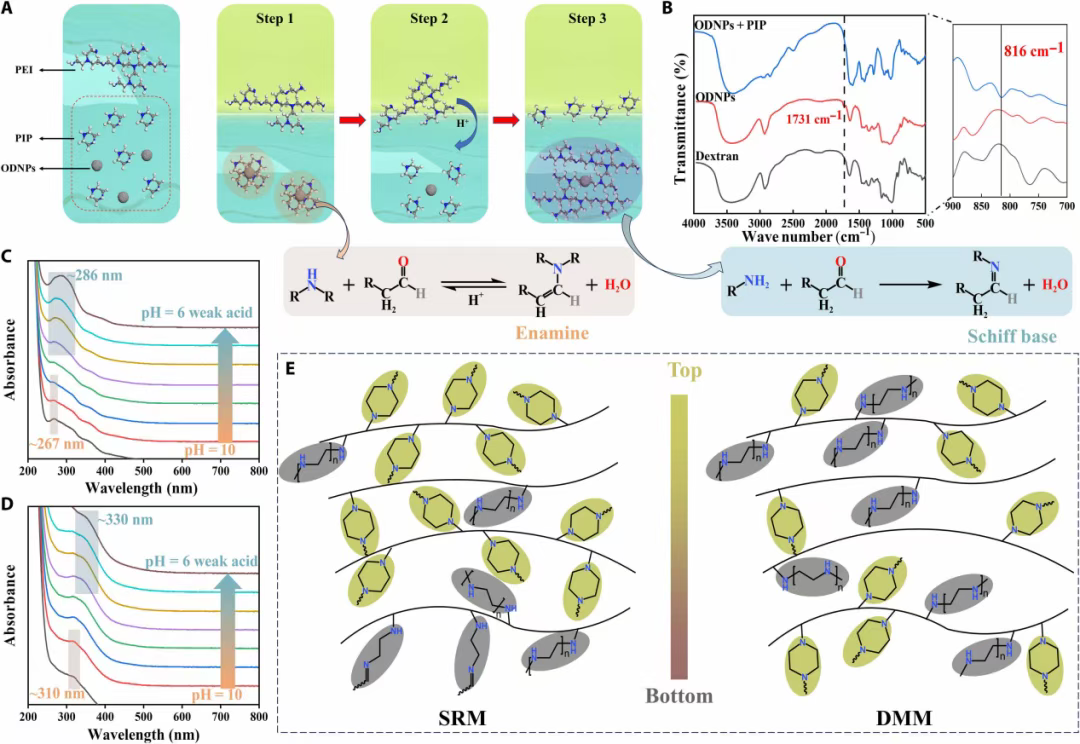

3. 实验设计 本研究通过烯胺反应将哌嗪(PIP)单体预先固定在氧化葡聚糖纳米颗粒(ODNPs)上,并利用聚乙烯亚胺(PEI)与 均苯三甲酰氯(TMC) 反应过程中原位生成的 H+ 触发 PIP 的释放,从而实现双水相单体反应顺序与比例的可控调节。在此基础上,研究者制备了阶段调控膜,并设置了包括直接混合双单体膜和单一单体膜在内的多组对照样品,用以明确该策略对膜结构与性能的影响。随后,通过 FTIR、UV、XPS、TOF–SIMS、SEM、AFM 等多种手段,对膜的化学结构、表面形貌、孔径分布、自由体积和电荷特性进行了系统表征,揭示阶段调控策略对膜微观结构精细构筑的作用机制。

4. 实验结果

4.1 单体反应行为的阶段控制过程 通过利用 pH 值诱导的烯胺可逆反应,实现了对 PEI 和 PIP 两种单体在界面聚合过程中的反应顺序与相对反应量的精确调控。首先,PIP 单体在碱性条件下与富含醛基的ODNPs发生烯胺反应(图A,B),避免了 ODNPs 上的醛基与 PEI 的氨基反应形成大的聚集体。随后加入 PEI 单体,当 IP 反应开始时,PEI 优先与 TMC 反应并释放 H+ ,随溶液 pH 下降,触发烯胺结构的可逆降解(图C),进而释放出 PIP 单体。而 PEI 则通过与 ODNPs 形成席夫碱聚合物被固定(图D)。通过紫外光谱、FTIR、XPS 以及原位 pH 监测等多种表征手段,证实了烯胺的可逆性及反应阶段的有效调控。对比结果表明,SRM(分级调控) 膜中 PIP 组分主导分离层结构,PEI 主要分布在底部(图E)而 DMM(直接混合) 膜则表现出无序混合分布。进一步通过与 NF-PIP 和 NF-PEI 的对比表征发现,SRM 的性能更接近 NF-PIP,说明 PIP 是 IP 后期的主导反应单体;而 DMM 中 PEI 过量,性质更接近 NF-PEI,从而验证了分阶段反应调控的有效性和结构差异性。