通过界面聚合(IP)制备的聚合物膜在合成气纯化制氢领域具有显著的商业前景—既能实现清洁氢能捕获,又能捕获主要温室气体CO₂。然而,由于聚合物膜固有的宽孔径分布,同时提高H₂渗透率和H₂/CO₂选择性仍然是一项重大挑战。

2025年10月10日,北京工业大学安全福(国家杰青)团队在Advanced Functional Materials期刊发表题为“Metal Ion-Induced Reconfiguration of Membrane Microstructure and Gas Affinity for Enhanced H2/CO2 Separation”的研究论文,团队成员Jin Cheng-Gang为论文第一作者,新疆大学张文海、安全福为论文共同通讯作者。

该研究提出了一种金属离子诱导的单体组装策略,在IP过程中同步调控微孔结构和气体吸附特性。金属离子的存在诱导形成了“沙漏形”微孔结构,具有更高的孔隙率和更窄的孔径分布。此外,引入的金属离子增强了CO₂吸附,选择性地阻碍CO₂传输同时允许H₂渗透。得益于结构调控和选择性吸附的协同效应,所得膜在50:50混合气体体系中同时展现出高H₂渗透率(412.5 GPU)和H₂/CO₂选择性(20.3),超越了Robeson上限。为进行实际验证,优化后的膜采用两级分离配置,获得了高纯度H₂(99.5%),且能耗显著降低至2.45 MJ kg⁻¹,凸显了其强大的工业应用潜力。

能源是人类社会发展的基石。尽管传统化石燃料在当前能源使用中仍占主导地位,但它们面临着温室气体排放和资源枯竭等紧迫挑战。氢气具有高能量存储容量(119 MJ kg⁻¹),因其零排放和可再生等独特优势,被认为是解决这些问题的理想替代品。根据国际能源署(IEA)数据,2023年全球氢气产量达到9700万吨,其中超过80%(约7760万吨)来自化石燃料,包括天然气和煤炭。化石燃料气化产生合成气,随后通过水煤气变换反应转化为CO₂,形成H₂(约55%)和CO₂(约40%)的混合物。从该混合物中高效纯化H₂对于最大化氢能的能源潜力以及将CO₂作为资源利用至关重要。传统上,低温蒸馏和变压吸附被用于H₂/CO₂分离。然而,这些方法能耗高,约占总资本成本的30%。相比之下,膜分离技术因其更低的能源需求、易于集成和连续操作而成为一种有前景的解决方案。

膜分离机制基于H₂和CO₂的化学和物理性质,可分为溶解-扩散和尺寸筛分机制。溶解-扩散机制依赖于气体在膜内溶解度的差异,而尺寸筛分机制则利用动力学直径的差异——H₂(2.89 Å)小于CO₂(3.30 Å)。具有高CO₂溶解度的无孔聚合物膜通常基于溶解-扩散机制用于H₂/CO₂分离。这些膜优先考虑CO₂渗透性,实现高CO₂/H₂选择性。然而,其较大的厚度阻碍了传质,导致气体渗透性低。相比之下,多孔聚合物膜促进了更快的H₂传质,以降低H₂/CO₂选择性为代价提供了高H₂渗透性。为解决这种权衡,已采用诸如掺入无机颗粒和化学交联等方法来减小多孔聚合物膜的孔径。虽然这些方法提高了H₂/CO₂选择性,但它们通常显著降低了气体渗透性。此外,这些膜大多是自支撑的,表现出高阻力,这严重阻碍了它们的实际应用。

酰氯和胺的界面聚合(IP)是一种成熟、快速的技术,用于商业规模制备薄膜复合(TFC)膜。该方法利用超薄分离层来提高气体传质效率。然而,通过IP生产的聚酰胺膜通常具有较大的孔径,导致低H₂/CO₂选择性。因此,有人提出对聚酰胺膜进行后加热或定制单体以减少孔径来增强膜选择性,尽管这是以降低气体渗透率为代价的。因此,迫切需要一种快速有效的方法来制备能提高H₂/CO₂选择性而不损害渗透率的TFC膜。克服这种权衡对于实现经济高效、高性能的H₂/CO₂混合物分离至关重要。刚性胺单体,例如2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷(6FAP),最近已被用于聚酰胺膜的制备,其中产生的微孔提高了传输效率。此类膜在液体分离(包括有机溶剂)中已证明有效。然而,形成的孔径通常过大,无法实现高效的气体分离。过渡金属离子(例如Cu²⁺、Co²⁺和Zn²⁺)可以与含有孤对电子的氨基、酰胺基或亚胺基团配位,从而调控膜的微孔结构,并可能改善其气体分离性能。

该研究采用金属离子掺杂技术来定制通过可扩展IP技术制备的膜的微孔结构和气体吸附性能,用于H₂/CO₂分离。离子诱导刚性单体在溶液中自组装,促进了曲折微孔向“沙漏形”微孔结构的转变。这种结构演变导致孔隙率增加,同时平均自由体积减小。此外,金属离子的存在增强了CO₂吸附,选择性地阻碍了CO₂传输,同时允许高效的H₂渗透。由于微孔结构调控和增强的CO₂吸附的协同效应,H₂渗透率和H₂/CO₂选择性同时得到改善,有效克服了传统的权衡限制。优化后的膜对于50:50 H₂/CO₂混合气体表现出约412.5 GPU的H₂渗透率和约20.3的H₂/CO₂选择性,超过了H₂/CO₂分离的Robeson上限。

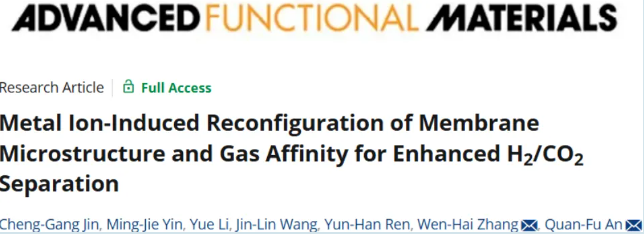

图1. a) Cu²⁺在界面聚合过程中促进“沙漏形”微孔形成及其通过微孔结构和强化气体吸附的协同效应同时提高气体渗透率和选择性的机理示意图。b) 6FAP-6FAP和6FAP-Cu²⁺复合物之间的计算相互作用能(碳、氧、氮、氢和氟原子分别显示为灰色、红色、蓝色、白色和青色;Cu²⁺显示为橙色)。c) 6FAP-Cu²⁺-x溶液(其中x表示Cu²⁺的浓度)的紫外-可见光谱。d) PA-Cu²⁺-x膜(x表示Cu²⁺的浓度)的O/N原子比

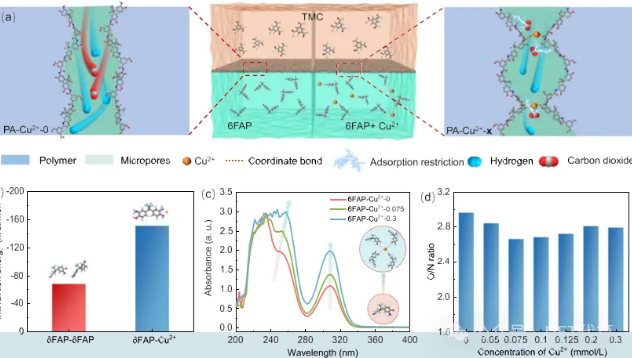

图2. a) 使用MeOH作为探针分子的PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-x膜的¹H时域核磁共振谱。b) (a)中PA-Cu²⁺-x膜对应于微孔和自由空间的峰面积比例。c) 通过正电子湮没寿命光谱测量的PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-0.075膜的平均自由体积半径分布。d) PA-Cu²⁺-x膜中自由体积的模拟可视化,其中灰色区域表示使用2.89 Å直径探针检测到的空隙,红色高亮表示孔口。e) 使用不同动力学直径的探针气体测量的PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-x膜孔隙率比较

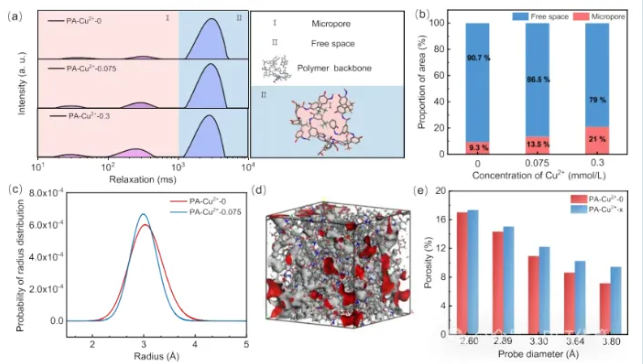

图3. a) PA-Cu²⁺-x膜在298 K和1 bar下测量的纯气体分离性能(误差棒代表使用三个PA-Cu²⁺-x膜测量的分离性能的标准偏差)。b) PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-0.075膜在273 K下的CO₂和H₂吸附等温线。c) PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-0.075膜中平均CO₂吸附负载的分子模拟结果。d) 通过分子模拟获得的PA-Cu²⁺-x膜的静电势分布。e) 显示CO₂在PA-Cu²⁺-0和PA-Cu²⁺-x膜中随时间扩散行为的均方位移(MSD)曲线。f) PA-Cu²⁺-x膜的厚度(x表示Cu²⁺的浓度,误差棒代表三个随机位置膜厚度的标准偏差)

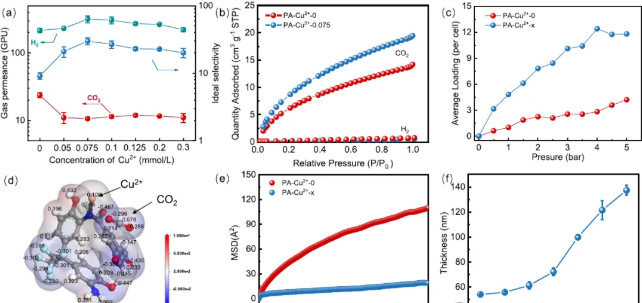

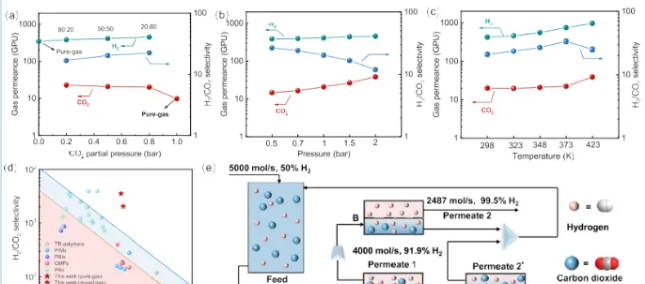

图4. a) H₂/CO₂摩尔比对在298 K和1 bar下测量的PA-Cu²⁺-0.075膜分离性能的影响。使用50:50 H₂/CO₂混合气体,b) 进料压力(固定温度298 K)和c) 温度(固定压力1 bar)对PA-Cu²⁺-0.075膜分离性能的影响。d) PA-Cu²⁺-0.075膜的H₂渗透率和H₂/CO₂选择性与最先进膜的比较。参考线代表从渗透率转换为渗透率的2008年Robeson上限,假设膜厚度为1 μm(橙色线)和0.1 μm(蓝色线)。e) 使用50:50气体混合物,通过两级膜级联系统进行H₂/CO₂分离的示意图,模拟实际分离过程。(图中误差棒代表相同测试条件下三个点分离性能的标准偏差。)

总之,该研究提出了一种Cu²⁺掺杂策略,通过IP技术定制膜微观结构以构建用于H₂/CO₂分离的微孔膜。掺入的Cu²⁺与PA膜的酰胺基团络合,重构了膜微观结构,并带来三重优势:增强CO₂吸附、减小孔径和增加孔隙率。CO₂与膜之间增强的相互作用,以及减小的孔径,阻碍了CO₂扩散,同时对H₂扩散没有明显影响。此外,增加的孔隙率促进了H₂传输。总体而言,掺杂Cu²⁺的PA膜表现出改善的H₂渗透率和H₂/CO₂选择性。优化后的膜在H₂/CO₂混合气体(50:50)分离中表现出412.5 GPU的H₂渗透率和20.3的H₂/CO₂选择性,显著超越了Robeson上限,并优于大多数已报道的微孔薄膜复合膜。该膜在连续运行超过100小时内保持稳定的性能,没有任何下降。为模拟实际的煤制氢合成气分离,优化后的膜采用两级配置,实现了高纯度H₂(99.5%),且能耗显著降低至2.45 MJ kg⁻¹,展示了强大的实际应用潜力。